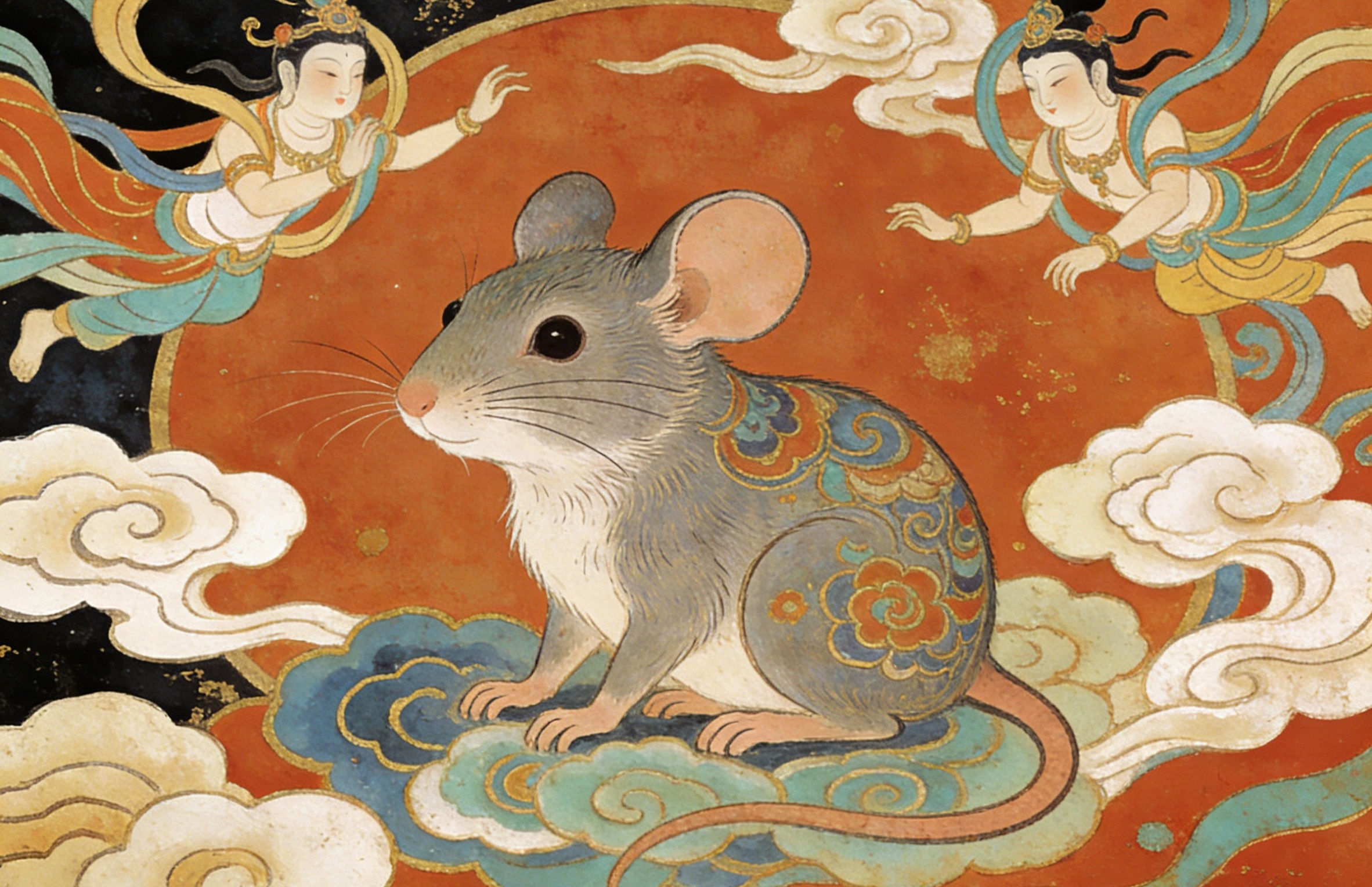

家婆生肖打一个生肖

我叫张爱玲,名字是母亲取的,带着点西式的温婉,却兜兜转转,填不满旧上海弄堂里的潮湿与空旷。

我总说,生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子。

这话写在纸上时,笔尖沾着的是父亲书房里的檀香,混着母亲留洋带回的香水味,两种气息格格不入,像极了我半生的境遇。

靡衣玉食打一个生肖

十八岁那年,我揣着一腔孤勇去了香港。

本想在那座洋派的城市里,寻一点与家中不同的光亮,却撞见了战争的烟火。

炮弹落在街头,断壁残垣间,人性的贪嗔痴怨被放大得淋漓尽致。

后来我写《沉香屑·第一炉香》,写葛薇龙一步步踏入姑妈织就的网,写她在浮华与沉沦里挣扎——世人说她傻,可他们哪里知道,乱世里的人,大多身不由己。

我看着她,就像看着彼时困在香港的自己,明知前路是深渊,却还是要踩着高跟鞋,一步步走下去。

1943年的上海,是我的黄金时代。

我写下《金锁记》,曹七巧攥着那串金锁,攥了一辈子,也疯了一辈子。她毁了儿女的幸福,像极了我记忆里那个封建的家。

父亲的暴戾,继母的刻薄,母亲的疏离,都化作了曹七巧手里的那把刀,一刀刀,剐掉了温情,只剩下算计与疯狂。

写完那篇小说的深夜,我对着窗外出神,月光冷冷的,我忽然懂了,这世间最可怕的,从不是穷,而是心里的那把锁,打不开,也挣不脱。

也是那一年,我写《倾城之恋》。

白流苏和范柳原,两个精明的人,在乱世里互相试探,互相拉扯。

旁人说,是香港的沦陷成全了他们的爱情。可只有我知道,那哪里是成全,不过是乱世里的一场妥协。

916打一个生肖

就像我和胡兰成,初见时他说岁月静好,现世安稳,这话美得像个梦,我当真了。

后来梦碎了,我才明白,爱情这东西,在现实面前,从来都是不堪一击的。就像白流苏,最后赢了婚姻,却输掉了爱情里的纯粹。

再后来,我写《半生缘》。

顾曼桢说,世钧,我们回不去了。这句话,是我对着时光说的。

回不去的是香港的炮火,回不去的是上海的弄堂,回不去的是那年春衫薄,遇见胡兰成的那个午后。

我把半生的遗憾,都写进了曼桢和世钧的错过里。他们的故事落幕时,我也收拾好了行囊,远走他乡。

我这一生,都在写人间的苍凉。

笔下的人物,都带着我的影子,带着旧上海的影子,带着那个时代的影子。

有人说我的文字太凉,可他们不知道,凉的从来不是文字,是这人间的烟火,是这烟火里,每个人的身不由己。

晚年我独居洛杉矶,窗外是异国的月光,和上海的,也没什么两样。

我依旧爱穿旗袍,爱描眉画眼,爱写那些藏着烟火气的故事。只是再提笔时,少了些年少的锐气,多了些岁月的慈悲。

原来,所谓苍凉,不过是把人生看透了,却依旧愿意,在这苍凉里,寻一点温暖的光。

就像我写过的无数个故事,开头尽是浮华,结尾尽是沧桑,可字里行间,总藏着一点,不肯认输的倔强。

绿树红花打一个生肖